Fuente: EOM

El sistema racial creado hace siglos para justificar el dominio europeo hace agua desde el punto de vista biológico, pero en los últimos años el término raza ha vuelto con fuerza. En este artículo analizamos sus orígenes y los mares confusos navegados por quienes se encuentran en la periferia de la blanquitud.

Nota inicial: Siguiendo las recomendaciones de la revista Science, la declaración del 18 de julio de 1950 de la Unesco (artículo 6) y el diccionario Oxford, en este artículo no empleamos la palabra raza aplicada a la especie humana más que en cursiva. Desalentamos así la idea de su existencia objetiva y evitamos el vínculo con las teorías supremacistas blancas —pretendidamente científicas—, que tornaron problemático su uso.

¿Qué es la raza blanca? Nadie pone en tela de juicio que Nelson Mandela o el príncipe de Bel Air no son blancos ni que Claudia Schiffer o la reina Elsa de Frozen sí. Pero, como apenas hay reflexión sobre su definición, el consenso se derrumba fácilmente. ¿Diríamos que los habitantes de Grecia o Turquía son blancos? ¿Y Kim Kardashian? ¿Qué hay del pueblo judío? Posiblemente ahora titubeemos. Como nosotros, cientos de individuos han tenido las mismas dudas sobre un concepto cuya existencia ha quedado refutada por la Biología.

En el principio no había razas

La mejor manera de definir el término raza es comenzar por lo que no es. Desde un punto de vista estrictamente biológico, la ciencia ha hablado: las razas humanas no existen. En Biología, una raza es una categoría válida, por debajo de la especie, que agrupa a individuos en función de rasgos fenotípicos, como el color de piel; es la expresión de los genes en conjunción con el medio. Sin embargo, la ciencia ha ido reculando y en la actualidad solo admite la existencia de razas en animales domésticos, como el pastor catalán, la oveja de Camerún, la vaca frisona…

En cuanto a los humanos, en los 60 se demostró que dentro de los grupos llamados razas hay más variaciones que de unos grupos a otros. En 2009 un genetista estadounidense comprobó que tenía más ADN en común con su colega surcoreano que con el tercer individuo —también estadounidense— que completaba el equipo.

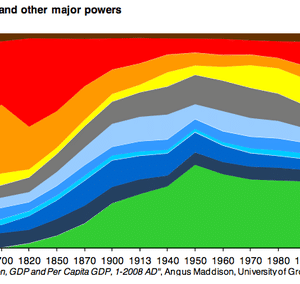

Entre 1500 y 1950, las naciones europeas y, después, occidentales pasaron de suponer el 25% de la riqueza a arrogarse casi el 80% y dominar el mundo. La noción de raza apuntalaba ideológicamente el acaparamiento de los recursos. Fuente: The Atlantic

En la Antigüedad tampoco existían las razas humanas. En el egipcio Libro de las puertas la humanidad se subdivide en libios, egipcios, nubios —habitantes del actual Sudán— y asiáticos sin tener en cuenta el color de la piel, sino adscripciones tribales. En Grecia la tonalidad cutánea no impedía escapar del estatus inferior asociado a no ser griego; bastaba con asimilarse a la cultura. Asimismo, Roma no esclavizaba a los nubios porque fueran negros y, por ende, inferiores —como hubiera razonado un blanco del siglo XVIII—; los romanos hacían esclavos en todos los rincones del imperio y fuera de él, ya se tratase de negros o pelirrojos.

No debería sorprender a estas alturas que la invención y el ascenso de la raza fueran en paralelo al auge de la raza blanca en la arena mundial. Una dominación efectiva no se sostiene solo con armas, sino también con las ideas.

Un color para dominarlos a todos

Las razas y la idea de su intrínseca desigualdad nacieron a caballo entre ambos lados del Atlántico para satisfacer una necesidad de control en un nuevo contexto social. Uno de los motivos de su éxito arrollador fue la subordinación de la incipiente ciencia, que sirvió para generar discursos legitimadores.

Por una parte, en la ribera americana se juntó por primera vez en un mismo territorio a gente físicamente muy dispar, lo que traía a las élites de cabeza. Estaban los europeos, colonizadores y ostentadores del poder. Asimismo, los amerindios, habitantes indígenas de América y colonizados. Los terceros en discordia eran los africanos, traídos al continente para trabajar en plantaciones de tabaco, café o algodón debido a que, a diferencia de los indios, resistían las enfermedades del Viejo Mundo.

Los asentamientos británicos en Norteamérica comenzaron con la fundación en 1607 de Jamestown en Virginia. Pero los pobres —esclavos y trabajadores— eran una amalgama multicolor que en 1676, durante la rebelión de Bacon, redujo la capital a cenizas. La élite despertó y aplicó el “Divide y vencerás”: se separó la peligrosa turba en grupos según sus características físicas denominados razas para poder controlarla mejor. En pocos años se perfeccionó la esclavitud para deshumanizar legalmente a los que la sufrían; se prohibieron los matrimonios interraciales y se negaron a la población negra sus derechos civiles y capacidad de sufragio. Cuando Estados Unidos se independizó, se prohibió que los negros obtuvieran la nacionalidad.

En la ribera europea, a mediados del siglo XVIII cristalizaba en las sociedades británica, francesa y alemana la sacralización de unos supuestos ancestros germánicos que conferían superioridad hereditaria. Famosos defensores de la desigualdad de las razas fueron Voltaire, Kant, Hume, Kipling, Jefferson o Wagner. En 1853 el Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, del francés Gobineau, dividía la humanidad en blancos, negros y amarillos. La raza blanca, de la que los arios eran el paradigma, se subdividía a su vez en tres subrazas: nórdicos, alpinos y mediterráneos, estos últimos contaminados por sangre negra o semita.

Estas ideas cruzaron el charco y calaron en el público norteamericano. En ellas permeaba la idea medieval de la scala naturæ —‘escala natural’—, que ordenaba los organismos vivientes desde el más simple hasta el ser humano. Al recuperarla, se aprovechaba para introducir la jerarquía de razas y subrazas que se estaba creando.

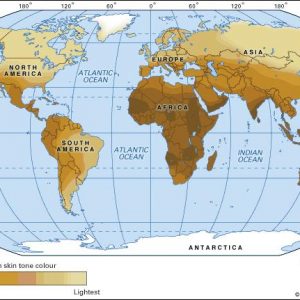

Pigmentación de la piel de las poblaciones nativas del mundo antes de la colonización. Fuente: Encyclopædia Britannica

El estudio de las ideas raciales, con pretensión científica, de los poderosos buscaba someter a los pueblos de las colonias también a través de las ideas. Pero ¿qué hay de los pueblos que no ostentaban el poder y que, no obstante, podían resultar útiles como mano de obra o para poblar un territorio? Para afrontar este problema, la raza blanca aprendió a subcategorizarse para convertirse en un término flexible. Así, un individuo podía cambiar de color según los intereses del contexto y los WASP (blancos, anglosajones y protestantes, por sus siglas en inglés), conservar el poder.

Los tréboles no eran tan blancos

Los irlandeses fueron de los primeros en nadar en aguas inciertas. El etnocentrismo de su hermana mayor los relegaba al estatus de salvajes violentos y desde siempre eran el otro, el espejo en función del cual los británicos definían sus cualidades superiores. Por otra parte, la isla Esmeralda era una colonia de proximidad de Londres. La propiedad de la tierra irlandesa había sido adjudicada a aristócratas ingleses durante la invasión de Cromwell, en 1649, y sus paisanos, reducidos a jornaleros en campos de un trigo que se exportaba a Gran Bretaña. Los barcos vaciarían la isla de entre un 15 y un 20% de su población nativa, que era a partes iguales prófuga de la pobreza y deportada por traición a la Corona.

Inicialmente, los irlandeses trabajaban junto a los esclavos negros en las colonias estadounidenses y, especialmente, en las Antillas —en la isla de Barbuda llegaron a ser la mitad de la población en 1678—. Antes de que la figura de la esclavitud cuajara en las Indias, muchos irlandeses trabajaban por unos años en una servidumbre no hereditaria. Así pagaban la deuda contraída con el hacendado que había sufragado la travesía marítima: salario, un techo y comida precarios y condiciones brutales. Aunque no puede ser llamado esclavitud en el contexto americano, estas condiciones sí lo serían a la luz del Derecho actual.

Tras la independencia de EE. UU., los católicos irlandeses realizaron trabajos físicos que otros no aceptaban y constantemente recibían epítetos que los tachaban de borrachos, sanguinarios y contagiosos. Acusados de ser el eslabón perdido a medio camino entre los blancos europeos y los africanos y con Washington receloso de su fidelidad al papa, el Congreso aprobó tres leyes de extranjería en 1798 para parar el flujo migratorio. Fue inútil: con la hambruna de la patata de 1845, que mató a dos millones de irlandeses, se originó la enorme diáspora irlandesa en EE. UU. y el mundo.

A pesar de empezar con mal pie, los irlandeses conseguirían poco a poco blanquearse. Como eran legalmente blancos, partían de una posición que no les restringía la nacionalidad, el voto o ejercer la función pública. Con su piel pálida, solo tenían que convencer a la opinión pública de que no eran una subraza inferior a los teutones y anglosajones.

La teoría con más fuerza respecto a su ingreso en las filas de respetables ciudadanos de blancura incuestionable es que optaron por mimetizarse con el resto de la sociedad. Se especializaron en engrosar las filas de la Policía —el tópico del gendarme irlandés es aún hoy recurrente—, los bomberos y el cuerpo judicial. Finalmente, apadrinaron el racismo que sufrían: cual víctima de acoso escolar que contribuye a acosar en el recreo a otro niño en peor situación para integrarse, los irlandeses se opusieron, llegado el momento, a la abolición de la esclavitud.

Extensión de la diáspora irlandesa. Fuente: Haverford

Hoy 33 millones de estadounidenses declaran tener ancestros irlandeses, siete veces la población del país celta. San Patricio se ha convertido en una fiesta perfectamente imbricada en la cultura de la que ni siquiera la derecha conservadora osaría renegar —igual que tampoco reniegan de la cerveza Guinness—.

Lejía para todos

Los portugueses, un pueblo menos numeroso en tierras estadounidenses que el irlandés, no corrieron la misma suerte en el archipiélago hawaiano. Fueron clasificados en el censo de Hawái —ligeramente diferente al de tierra firme— como “caucásicos, pero no blancos”; quizá porque los primeros en llegar fueron los caboverdianos, más oscuros, y solo más tarde los madeirenses y azorianos. Esta categoría no se eliminaría hasta 1950. En la práctica, significaba que, a igual trabajo, los portugueses cobraban una cantidad intermedia entre los asiáticos, considerados indeseables, y los blancos. Tampoco podían ocupar posiciones de mando en la plantación de azúcar, aunque sí de supervisores.

La prueba de que la raza es un constructo social dinámico es que en Hawái no se considerara blancos a los portugueses, que irónicamente habían sido los primeros europeos en globalizar el mundo navegando e iniciar la trata de esclavos a América. Esos mismos portugueses se consideraban blancos de pleno derecho en un imperio de Angola a Macao, pasando por Mozambique, y también hubieran sido blancos en tierra firme estadounidense.

También lo fueron las oleadas de inmigrantes que llegaron desde 1880 a EE. UU. Discriminados dentro de su grupo racial, pero al mismo tiempo legalmente protegidos por las ventajas de ser blancos sin discusión, su estatus sería una confusa blanquitud degradada. La nueva inmigración era necesaria para construir la nación y el remanente de nórdicos sin mácula no era infinito. En cambio, muchos pueblos del sur y este de Europa buscaban una vida mejor, y su presencia en suelo estadounidense era mucho mejor aceptada por la élite racial que la de asiáticos o mexicanos. Aun así, los descendientes de ingleses, alemanes, holandeses y nórdicos estaban horrorizados de la llegada de griegos, italianos, húngaros o polacos. No solo hablaban otras lenguas, sino que, además, no profesaban el protestantismo; según decían, los recién llegados nunca iban a encajar.

Mulberry Street, centro de la Little Italy neoyorquina. Fuente: Biblioteca del Congreso de EE. UU.

Una de las maneras con que lo consiguieron fue gracias a algunas políticas racistas del periodo de entreguerras. Los nuevos blancos eran sobre todo trabajadores manuales; sin embargo, como muchos sindicatos solo admitían blancos, nunca hicieron causa común con el resto de la clase obrera —negros, asiáticos y mexicanos— para exigir derechos laborales. Otro de los motivos que alienó a los blancos pobres de esta oleada migratoria respecto al resto de razas fue la vivienda. El New Deal de Roosevelt incorporaba la segregación racial en los vecindarios. Por ello, a pesar de ser discriminados por su color de piel, los mediterráneos y pueblos del este acabaron horneando la consabida tarta de manzana en la misma calle que las familias de blanquitud indisputada.

El más castigado de los pueblos de esta oleada quizá fuera el griego. Los valores de la antigua provincia otomana eran claramente distintos de la sociedad WASP norteamericana y quizás la blanquitud griega fuera más cuestionada por el hábito de contratar empleados afroamericanos en sus establecimientos. En la primera posguerra, se produjo en Toronto un asalto a los comercios griegos de la ciudad por parte de miles de ciudadanos. Al otro lado de la frontera, la prensa en griego sufría boicots del Ku Klux Klan y en Nebraska se produjeron disturbios helenófobos.

Irónicamente, en la madre patria se estaba poniendo en marcha un proyecto de blanqueamiento. La Grecia que salía de la ocupación turca negaba sus vínculos centenarios con Oriente; se había contagiado de la fiebre racial. Influidos por el discurso racista anglogermano, los helenos se buscaban a sí mismos en estatuas milenarias de mármol blanco.

Cal en el tribunal

Hubo una vez en la que un juez dio un golpe de mazo y blanqueó de sopetón a tres pueblos: armenios, judíos y asirios. El juez se llamaba Lowell y debía dirimir si la solicitud de ciudadanía estadounidense de cuatro individuos armenios que había sido rechazada era lícita. En su sentencia, no solo desbloqueó la llave de la ciudadanía para cuatro ciudadanos, sino que conminó al Congreso a dar una definición clara sobre a qué pueblos les sería permitido naturalizarse y a proveer, en fin, una definición oficial de blanquitud. Este reconoció la sentencia y legisló que el Acta de Naturalización de 1790, que prohibía a todos los que no fueran blancos obtener la nacionalidad, debía hacer una excepción con los armenios, judíos y asirios dentro del continente asiático.

El defensor del Estado argumentó que el “sentido común” permitía aglutinar a los armenios dentro del pueblo amarillo, a lo que el juez respondería que el saber popular no era un criterio válido para pronunciarse sobre adscripciones raciales. Incluso asumiendo que lo fuera, argumentó el juez, los armenios podrían pasearse por la blanca Europa occidental sin que nadie enarcara una ceja, a diferencia de otro ciudadano de la raza amarilla.

La raza blanca no sería definida hasta 1924 por una ley de Virginia. Para entonces, los armenios ya se habían asido firmemente al clavo ardiendo que les permitiría prosperar socioeconómicamente gracias a otra sentencia del año anterior. Durante el proceso, el armenio Tatos Cartozian tuvo que personarse en un juzgado para el “escrutinio visual” de su blanquitud.

Mulberry Street, centro de la Little Italy neoyorquina. Fuente: Biblioteca del Congreso de EE. UU.

El blanqueamiento del pueblo armenio del primer cuarto del siglo XX no debe subestimarse. Solo gracias a que los armenios eran blancos y podían convertirse en estadounidenses pudieron prosperar económicamente en comunidades como Fresno (California). Allí las leyes estatales impedían a los no nacionales poseer, alquilar o hacer disfrute de la tierra, lo cual suponía una condena casi inmediata a la vida miserable que vivían muchos sinocalifornianos.

Pese a que los armenios sufrían el racismo que les prodigaban sus compatriotas —abundaban calificativos como “sucio armenio negro”—, su ascenso en el escalafón fue innegable. En 2015 la renta per cápita de estos antiguos hijos del Imperio otomano era de 36.000 dólares, es decir, un 22% más que la media nacional, más del doble que la categoría censal “hispano o latino” y un 80% más que los afroestadounidenses.

Los judíos son otro pueblo con un estatus extraño en tierra estadounidense. La principal diferencia es que el elemento aglutinador en el término judío no es otro que la religión. Hay judíos de piel muy clara, como los polacos, y también hay judíos de piel oscura, como los etíopes; sin embargo, el 94% de los judíos se identificaron en el último censo como “blancos”.

Una importante proporción de este pueblo destaca como uno de los mejor adaptados a la vida estadounidense. Los judíos han conseguido tener un rector en todas las principales universidades del país —que un día les restringieron la entrada— y están representados en todos los sectores de la sociedad, incluido el Gobierno. Sin embargo, tienen enemigos en ambos extremos del espectro político.

En la extrema derecha, muchos opinan que es imposible hacer “América grande de nuevo” si las élites están sembradas de judíos que no proceden de la Europa blanca de los patriotas pioneros. En la izquierda, el antisemitismo proviene de sectores preocupados por las minorías. Algunos adscritos a esta línea de pensamiento asumen que todos los judíos estadounidenses son sionistas apologetas de Israel, Estado que lleva a cabo una política de ocupación colonialista que, en sus palabras, evidencia una ideología supremacista.

La última de las pruebas de lo escurridizo y mutante que es el monstruo de la raza la vemos en el estatus del pueblo al que oprime Israel. En efecto, los árabes —como los persas— han sido tradicionalmente considerados legalmente blancos en EE. UU.; algunos incluso han puesto de su parte adoptando nombres italianos. No obstante, desde el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, el punto de mira —que históricamente ha estado fijo sobre el colectivo afroestadounidense— ha girado hacia Oriente Próximo.

Aunque en el contexto actual sería imposible, Administración Trump mediante, que una ley federal atacase directamente a los árabes o persas, la coyuntura para ellos se ha hecho tan dura como si fuera una legislación. Desde los perfiles raciales de las fuerzas del orden y la seguridad hasta la pesadilla en los aeropuertos y la politización del velo femenino, ser árabe en Occidente se ha convertido en una pesadilla.

Se hace evidente que los márgenes de la blanquitud suben y bajan como la marea según el cuándo y el dónde. Quien, como a menudo la nación estadounidense, ve la vida con un prisma racial no es otra cosa que un racista.